安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

家庭數學互動對數學能力發展的長期影響

研究背景與核心發現

近年來,教育心理學和兒童發展領域的研究逐漸聚焦于家庭環境對兒童數學能力的塑造作用。家庭數學互動作為非正式學習的重要組成部分,涵蓋了家長與孩子在日常生活中開展的數學相關活動(如數數、比較數量、解決實際問題等)。研究表明,這類互動不僅直接影響兒童的早期數學技能(如數感、空間思維),還可能通過激發學習興趣、培養數學思維模式,對學業成就和職業選擇產生長期效應。

1、早期數學互動是數學能力發展的基石:學齡前階段的家庭數學互動質量與小學階段的數學成績顯著正相關。

2、非正式學習的“隱性優勢”:日常生活中的數學互動(如購物、烹飪)比結構化學習更能促進數學知識的靈活應用。

3、情感與認知的雙重驅動:積極的互動體驗可增強兒童對數學的自我效能感,減少數學焦慮。

家庭數學互動的價值

1、認知價值

數感與邏輯思維:通過數數、分類、測量等活動,兒童建立對數字、形狀和空間關系的直觀理解。

問題解決能力:在真實情境中(如分配零食、規劃路線)應用數學,培養邏輯推理和策略性思考。

遷移能力:家庭互動中的數學經驗可遷移至學校課堂,幫助兒童更快適應抽象符號學習。

2、情感與社會價值

學習動機:家長通過游戲化互動(如數學桌游)激發興趣,使數學與“樂趣”而非“壓力”關聯。

親子關系:協作解決問題的過程增強親子溝通,形成支持性學習環境。

社會文化傳遞:家庭通過數學活動傳遞文化價值觀(如對STEM領域的重視)。

3、長期發展價值

學業成就:高質量的早期互動可預測青少年階段的數學成績。

職業傾向:數學能力較強的兒童更可能選擇STEM相關職業。

有效家庭數學互動的特征

1、情境化與生活化

自然嵌入日常活動:例如烹飪時討論比例,購物時比較價格和重量。

避免“教學化”:以對話而非說教形式進行,減少兒童的壓力感。

2、適應兒童發展階段

匹配認知水平:對幼兒使用具體實物(如積木、水果),對學齡兒童引入抽象概念(如分數、圖表)。

漸進式挑戰:從簡單任務(數數)逐步過渡到復雜問題(如估算時間)。

3、互動質量>頻率

雙向對話:鼓勵兒童提問和解釋思路(如“你是怎么算出來的?”),而非單向指導。

積極反饋:關注過程而非結果,例如表揚“你用了不同的方法嘗試,這很棒!”。

4、多元化工具與媒介

技術輔助:合理使用數學類APP(如神算寶盒)增強趣味性

跨學科融合:將數學與藝術(對稱圖形)、科學(測量實驗)結合,拓寬思維邊界。

家庭數學互動實踐案例

(一) 親子游戲設計

(1)數感游戲:家庭版“數學尋寶”:

目標:提升數感、加減法能力、分類能力。

材料:紙片、彩筆、家中常見物品(如積木、水果、玩具等)。

玩法:

①設計任務卡:寫數學挑戰任務,例如:

“找到比5大的數字物品”(如鐘表、書頁碼)。

“收集3個圓形和2個長方形的物體”。

“計算客廳里有幾盞燈,再減去2,答案是什么?”

②限時尋寶:孩子根據任務卡尋找物品或計算結果,家長計時并記錄正確率。

③升級版:加入“價格標簽”(如蘋果=2元,積木=1元),讓孩子計算總價值。

(2) 形狀與空間:積木建筑師挑戰

目標:理解幾何形狀、對稱性、空間關系。

玩法:

①家長用積木搭一個簡單結構(如橋梁、塔樓),讓孩子觀察10秒后拆除。

②孩子憑記憶復原,并描述用了哪些形狀(長方體、圓柱體等)。

③拓展:用鏡子觀察對稱圖形,或在地板上用膠帶貼出“幾何迷宮”,讓孩子用腳步測量距離。

(3) 邏輯推理:撲克牌數學對戰

目標:鍛煉邏輯推理、比較大小、加減運算。

玩法:

①比大小:每人抽一張牌,數字大者贏(可加入J=11、Q=12、K=13)。

②湊十法:隨機翻5張牌,比賽誰先找到兩張牌相加等于10的組合。

③24點挑戰(適合大孩子):用4張牌通過加減乘除算出24。

(4)應用數學:超市購物小管家

目標:理解貨幣、預算、小數加減。

玩法:

①給孩子20元“虛擬資金”,列一份購物清單(如牛奶12元、蘋果6元/斤)。

②孩子計算總價是否超支,并思考如何調整(如少買一斤蘋果或換更便宜的牛奶)。

③實踐版:帶孩子去超市,讓他們比較價格并計算優惠(如“買二送一哪個更劃算?”)。

(二)日常對話策略

數學語言滲透:

數學語言滲透

場景示例:

①做飯時:“我們需要切8塊蛋糕,4個人分,每人幾塊?”

②整理玩具:“你的小汽車有紅色5輛、藍色3輛,哪種顏色多?多幾輛?”

③出行時:“導航顯示到公園需要15分鐘,現在9點,我們幾點能到?”

提問技巧

①開放式問題:

“你覺得怎么分餅干能讓每個人都公平?”

“為什么這個三角形和那個看起來不一樣?”

②進階引導:

“如果給你10元錢,買冰淇淋(5元)和貼紙(3元),還剩多少?還能再買什么?”

“為什么樓梯的臺階數每一層都一樣?”

錯誤轉化法

當孩子算錯時,避免直接否定,而是:

①“你的思路很有意思!我們再來試一次,比如用積木擺出來看看。”

②“如果是10減3,你覺得是7嗎?那10減4是不是比它少1?”

生活觀察任務

任務示例:

①“記錄一周每天的溫度,畫出折線圖,看看哪天氣溫變化最大。”

②“數一數從家到電梯要走多少步,估算這段距離有多長。”

(三)關鍵原則

游戲化:用孩子感興趣的主題(如恐龍、公主、賽車)包裝數學問題。

循序漸進:從具體物品(數蘋果)過渡到抽象符號(數字算式)。

正向反饋:強調思考過程而非答案,例如:“你剛才的分類方法很有創意!”

通過這些小游戲和對話策略,孩子會逐漸發現數學無處不在,并建立起“我能用數學解決問題”的自信。

家庭數學互動的本質是讓數學回歸生活,通過游戲化的體驗、對話中的啟發,幫助孩子建立“數學大腦”——一種用邏輯、創造力和批判性思維理解世界的方式。家長的角色不是“教師”,而是“引導者”和“共同探索者”,最終讓孩子在輕松愉悅中實現從“害怕數學”到“享受數學”的轉變。

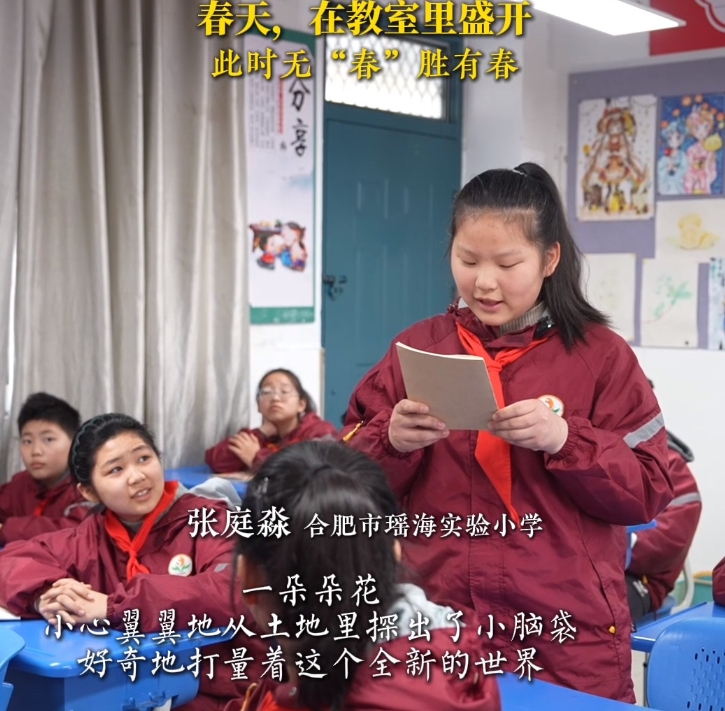

(合肥市蚌埠路第五小學 許博文)

參考資料

《家庭數學:如何在日常生活中培養孩子的數學思維》(中文版, 2023)

《家庭數學對話對兒童早期數概念發展的追蹤研究》(《心理學報》, 2023)

責任編輯:李志慧

- 2025-04-30 教師推薦《一粒種子的旅行》——揭秘生命的詩意遠行

- 2025-04-30 “冠軍公益夢想行動”助力歙縣鄉村學校

- 2025-04-29 合肥:將美育課堂搬進包公故里文化園

- 2025-04-29 阜師大一成果入選省專利轉化運用十大優秀案例

- 2025-04-29 安徽省醫藥類專科畢業生專場招聘會在肥舉辦

贊一個

贊一個