安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

亳州市:教育扶貧的制度與智慧

扶貧答卷

近年來,亳州市教育系統深入貫徹、落實習近平總書記關于決戰決勝脫貧攻堅系列重要講話和指示精神及省委、市委決策部署,始終堅持以人民為中心的教育發展理念,把教育脫貧攻堅作為最大的政治任務,突出義務教育有保障核心目標,精準落實資助政策,持續加強控輟保學,加快改善辦學條件,確保了所有建檔立卡家庭經濟困難學生 “有學上”“上得起”“全就學”。教育扶貧聯絡員制度被國務院扶貧開發領導小組辦公室評為全國扶貧優秀案例,智慧資助受到省教育廳和全國學生資助管理中心的認可。

堅持以人為本 全力確保線上學習

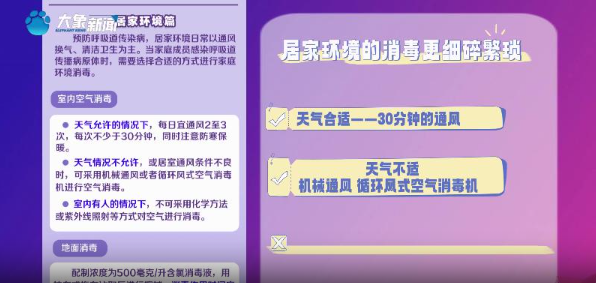

在疫情防控期間,為確保每一個家庭經濟困難學生都能有課上、能上課、上好課,不讓一個學生掉隊,采取六項措施,確保家庭經濟困難學生全部參與線上學習。

摸清實際情況。組織教育扶貧聯絡員進村入戶,深入建檔立卡學生家中,實地查看學生線上聽課學習情況,查找問題,建立臺賬。

高效解決問題。對摸排的問題逐條研究分析,迅速分解到位,有針對性地加以解決,確保建檔立卡學生家庭必須有可以正常使用的智能手機或者電視機。共為貧困戶購買電視機103臺、手機390部,安裝天線587個;為557個建檔立卡學生家庭免費安裝網絡電視,為3.4928萬名一線教師、3.0133萬名建檔立卡家庭經濟困難學生贈送流量。

深化溝通協作。教育部門和鄉鎮(街道)密切協作,學校與當地行政村等相關部門多方聯動,共同優化服務、解決問題,形成強大合力。

嚴格課堂管理。組織中小學教師與學生同上網絡課,嚴格課堂紀律,動態跟蹤服務,及時批改作業,高效解答難題,確保課堂效率。

深入督促指導。采取“一看”(看家里有沒有可以正常使用的電視機、智能手機或電腦等上網設備)、“二問”(問能不能正常上網課、會不會上網課)、“三查”(查看學生操作是否熟練、老師指導是否到位、作業提交和批改是否及時等,確保線上教學取得實質效果)模式深入縣(區)暗訪督查。

堅持改革創新 精準落實資助政策

以“學段全覆蓋,對象無遺漏、標準最高檔,項目可疊加,結果可查詢”為目標,做好各學段建檔立卡學生資助工作,確保不漏一人、不錯一項、不少一分。

精準識別受助對象。借助智慧城市平臺,建設智慧資助系統,運用大數據精準識別家庭經濟困難學生。完善系統推送與專業人員逐人排查雙保險機制,中小學、幼兒園根據建檔立卡家庭經濟困難學生系統信息深入排查,教育扶貧聯絡員按照轄區內國辦系統建檔立卡學齡段人口信息深入排查,精準鎖定家庭經濟困難學生。對在市內就讀的學生及時落實資助政策,對在省外就讀的學生通過發函的形式督促學生所在學校落實資助政策,確保所有建檔立卡家庭經濟困難學生應助盡助。

精準發放資助資金。明確時間節點,幼兒園、小學、初中、普通高中和中等職業學校,春季學期于6月15日前打卡發放到位,秋季學期于9月25日前打卡發放到位。五年來,共發放資助資金16.2億元,資助貧困家庭學生127萬人次。資金發放后,組織教育扶貧聯絡員深入貧困戶家中走訪核實,告知發放情況,幫助打印流水,并放入扶貧檔案。

精準幫扶特困群體。針對家庭特別貧困的建檔立卡家庭學生進行個性化幫扶,變大水漫灌為精準滴灌,提升教育扶貧資金使用效益和學生資助的精準度,確保不讓一個家庭經濟困難學生因貧失學、輟學。在利辛縣實施貧困地區農村義務教育學生營養改善計劃,提高農村家庭經濟困難學生健康水平。加強家庭經濟困難中職畢業生就業指導,確保有就業意向的建檔立卡家庭學生全部就業。

堅持火力全開 持續加強控輟保學

控輟保學是教育脫貧攻堅最為重要、最為艱巨的任務,也是最難啃、必須啃的硬骨頭。為全面打贏控輟保學攻堅戰,確保不讓一個建檔立卡家庭經濟困難適齡學生失學、輟學,在三個方面持續發力。

建立動態監測機制。持續開展家庭經濟困難適齡兒童失學、輟學問題排查、核查、整改。

完善行政督促復學機制。縣(區)和鄉(鎮)政府、教育主管部門、中小學校司其職、各負其責,形成了推動控輟保學的強大合力。

高度關注特殊群體。對殘疾適齡人口,采取分類安置的辦法,由縣級殘疾人教育專家委員會進行評估,依據“一人一案,分類安置”的原則,提出入學安置建議,教育部門根據建議妥善安置,對確因身體原因不具備學習條件的,建立免于學習的學習名冊,完善相關檔案材料。

堅持統籌兼顧 加快改善辦學條件

讓所有家庭經濟困難學生都能享受公平而有質量的教育是教育脫貧攻堅的核心任務,也是教育系統的政治任務。堅持統籌協調,優化資源配置,持續改善農村薄弱學校辦學條件,確保所有家庭經濟困難適齡學生都能就近接受義務教育。

加強基礎設施建設。實施義務教育薄弱環節改善和能力提升工程,加快鄉村小規模學校和鄉鎮寄宿制學校建設,目前,413所鄉村小規模學校都已達到省定基本辦學標準,完成改造提升36所鄉鎮寄宿制學校,確保2020年底前都能達到省定基本辦學標準。

加強智慧學校建設,建設261所鄉村智慧學校,實施127所教學點智慧學校民生工程項目。2020年底前,將實現教學點智慧課堂全覆蓋,建成46%的鄉村智慧學校。

加強鄉村教師隊伍建設。深化中小學、幼兒園教師縣管校聘管理改革,交流輪崗中小學教師1.2715萬人、校長274人。實施鄉村教師支持計劃,近三年來,公開招聘鄉村教師4280名,定向培養鄉村教師1638名,從城區學校遴選197名骨干教師到鄉村學校支教,落實鄉村教師生活補助政策,累計發放生活補助3654.9萬元,建設教師周轉宿舍1565套,1.3923萬名鄉村教師獲得從教20年教師榮譽。新任教師招聘計劃向鄉村學校傾斜,新招聘義務教育階段教師全部安排到農村學校任教。

堅持措施全上 全面提供堅實保障

教育脫貧攻堅是復雜的系統工程,既要高瞻遠矚細謀劃,又要下足繡花功夫抓落實。為激發動力,凝聚合力,多措并舉,持續強化攻堅保障。

加強組織領導。堅持教育脫貧攻堅統領教育改革發展,市委、市政府主要負責人親自抓,分管負責人具體抓,市和縣區教育局一把手牽頭打總,班子成員密切配合,有關科室全員上陣,分工明確,任務具體,運轉高效。

加強隊伍建設。出臺《加強教育脫貧攻堅干部隊伍建設的通知》,把教育脫貧攻堅干部隊伍建設擺上更加重要的位置,建立教育扶貧聯絡員制度,選配政治覺悟高、業務能力強的三萬多名黨員干部和教職員工充實教育脫貧攻堅隊伍,奠定全面打贏教育脫貧攻堅戰的基石。

加強宣傳引導。組織教育扶貧聯絡員、進村入戶宣傳教育脫貧攻堅政策,提高人民群眾對教育脫貧攻堅的知曉率和滿意度,優化教育脫貧攻堅工作環境。

加強督促指導。開展常態化的暗訪督查,實施教育脫貧攻堅專項督導,組織電話訪談,建立健全跟蹤問效機制,確保各項教育脫貧攻堅任務優質高效落實。

2020年9月4日,教育部學生資助管理中心主任陳希原、副主任涂義才在教育部聽取我市教育脫貧攻堅和智慧資助工作匯報

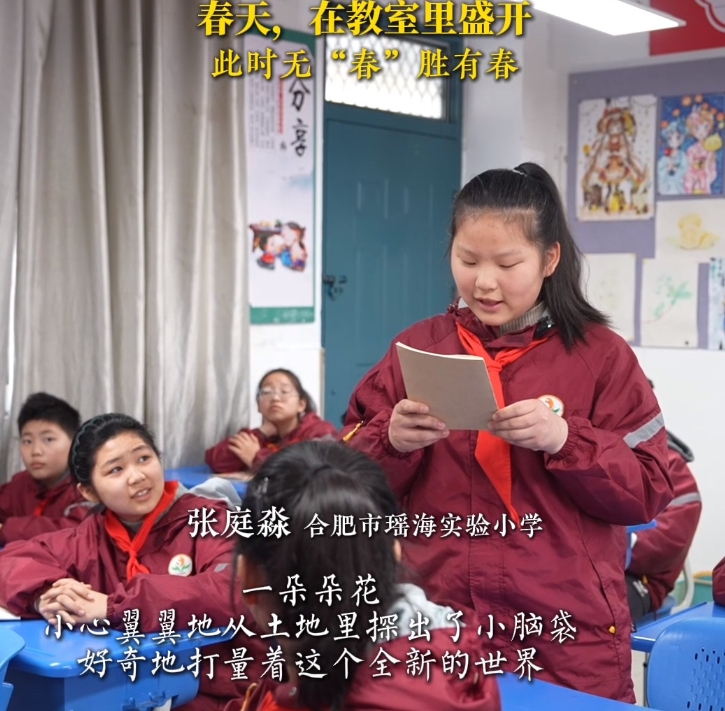

扶貧人物

李興朋:一切為了貧困學生

2007年6月至2015年5月,李興朋在渦陽縣教育局學生資助管理中心工作。因工作認真、成績突出,他于2015年5月被抽調至亳州市教育局學生資助管理中心工作,為資助全市家庭經濟困難學生任勞任怨,為教育扶貧工作無怨無悔。

無論是在基層工作,還是在市教育局工作,13年來,李興朋在資助工作第一線埋頭苦干,不忘初心,一如既往地堅守在學生資助和教育扶貧第一線,用心、用情、用智做好本職工作,受到各級領導的充分肯定和同事們的一致好評。

在從事學生資助工作期間,他多次獲“民生工程先進個人”“民生工程先進工作者”、全省學生資助工作先進個人等榮譽稱號。所負責的民生工程學生資助和教育扶貧工作在全省績效評價中連續多年均位居第一等次,所牽頭開展的國家開發銀行生源地信用助學貸款工作在全省年度考核中連續多年獲優秀等次。

2017年以來,他牽頭推進智慧資助試點工作,在運用智慧資助系統中逐步探索出自動識別、自動認定、自動分檔、自動推送、自動分配等功能。從方案制定到項目落地,從技術開發到上線應用,從業務培訓到制度建立,他全程參與、全面指導,貢獻了智慧和汗水,得到了省教育廳和全國學生資助管理中心的充分肯定。

多年來,李興朋既注重政策的學習把握,又注重工作的實踐檢驗。他參與教育脫貧攻堅暗訪督查15次,開展學生資助和教育脫貧攻堅調研4次,為教育扶貧培訓班授課9場次。他結合工作實際,摸索出“2+2”工作法,構建兩個信息平臺推送和兩個具辦單位排查相結合的“四保險”工作機制,解決了受助對象難以確定的棘手問題,確保建檔立卡家庭經濟困難學生享受資助全覆蓋。

領導點評

亳州市教育局黨組書記、局長 陳 亮

堅守陣地 奪取更大勝利

全面打贏教育脫貧攻堅戰是動員令,更是沖鋒號。亳州市教育系統堅定講看齊,提升執行力,盡銳出戰,全力以赴,描繪了波瀾壯闊的畫卷,開創了前所未有的局面,完成了市委、市政府下達的任務,向各級領導和父老鄉親交上了一份滿意答卷。

兩千多個日夜,三萬多名園丁,一百多萬里路程,把扶貧當事業,把學生當家人,全市教育系統黨員干部、教職員工擼起袖子加油干,俯下身子加快干、肩負著使命,奉獻著智慧,流淌著汗水。

一個都不能少,一項都不能漏,一分都不能差,是承諾,也是要求;是任務,也是責任。5個學段,16.2億元,127萬人次,下足了繡花功夫。全覆蓋的排查,常態化的走訪,無數次的勸學,體現了責任擔當。

2020年7月6日,市教育局局長陳亮在利辛縣新河村看望家庭經濟困難學生

“有學上”“上得起”“全就學”,是方向,也是思路,是目標,也是現實。改善辦學條件,落實資助政策,加強控輟保學,一步一個腳印,一年一個臺階,積小勝為大勝,積跬步至千里,教育大發展,人民得實惠,更多家庭經濟困難學生公平享受了優質教育。

天道酬勤。一分耕耘,一分收獲。在全市上下的共同努力下,亳州義務教育有了堅實保障。五年來,沒有一名學生因貧失學輟學,沒有一個家庭因學致貧、返貧,切實阻斷了貧困代際傳遞鏈條,讓更多家庭經濟困難學生擁有了人生出彩的機會。

初心不改,使命光榮。咬定青山不放松,不獲全勝不收兵。全市教育系統將再接再厲、再創佳績,堅守教育脫貧攻堅陣地,鞏固教育脫貧攻堅成效,為全面打贏脫貧攻堅戰和五大發展美好亳州建設作出新的更大的貢獻。

□特約通訊員、本報記者徐徐采寫

責任編輯:李志慧

- 2025-05-06 盲盒巧設安全局 防溺知識潤童心——安師大附屬烈山學校創新開展夏季防溺水安全教育活動

- 2025-05-06 淮南師范學院:校地攜手賦能“法治”淮南

- 2025-05-06 青年市集+傳承紀念 這個五四不一樣

- 2025-05-06 中安華力舉辦“五四”青年員工演講交流活動

- 2025-05-06 渦陽縣市場監管局開展市場消費環境突出問題大排查廣告專項行動

贊一個

贊一個