安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

安徽這所大學打造屋頂“療愈花園” 產教融合新范式勞動教育結碩果

4月29日,在安徽建筑大學建筑與規劃學院大學生設計建造的屋頂“療愈花園”中,風景園林專業大二學生黃杉與51造園學社創始人馮艷春達成了“訂單式”就業意向,標志著該校以勞動教育為紐帶、產教融合為抓手的“五育并舉”模式結出果實。

五育融合:勞動為基 滋養全面發展

清晨的建筑館屋頂,蜜蜂在花叢中穿梭,同學們正將最后一株繡球移栽至療愈花園。這片占地近三千平方米的“云端筑夢實驗室”,是安徽建筑大學將勞動教育融入專業教育的生動實踐——設計課上繪制圖紙,施工時刻揮汗培土,落地完工賞園交流,在團隊協作中培養了責任意識,在舊物再利用中踐行環保理念。

“勞動教育不是孤立的‘第二課堂’,而是串聯德智體美勞的‘金線’。”安徽建筑大學建筑與規劃學院黨委書記吳運法表示。以療愈花園項目為例,學生需綜合運用景觀設計、生態修復等專業知識(智育),在翻土澆水中錘煉意志(勞育),通過植物搭配營造美學空間(美育),團隊分工協作提升溝通能力(德育),甚至結合低碳技術踐行綠色發展觀(勞育與德育融合)。

產教融合:企業“入場” 破解人才供需壁壘

來自國內造園領域的知名企業代表在學生的引導下,邊查看雨水花園的運作,邊探討“老舊社區微更新”課題。“我們需要的不僅是會畫圖的學生,更是能解決實際問題的‘現場工程師’和‘花園運營師’。”安與雷園藝創始人梁武斌點贊道。

校企合作不止于就業對接。活動現場,相關企業決定與學校合作共建“云端筑夢實驗室”,未來三年將持續提供實習崗位,并聯合開發“模塊化雨水花園”“社區花園運維”等課程。“企業技術團隊將全程參與人才培養,學生不僅能學到書本知識,還能參與真實項目競標。”安徽省風景園林學會教育工作委員會主任委員聶瑋介紹。

場景育人:療愈花園成“立體課堂”

這場造園活動本身,便是勞動教育的“成果展”。自3月啟動造園競賽以來,師生利用屋頂閑置空間,打造出集生態修復、科普教育、療愈功能于一體的“空中綠洲”。學生親手搭建的彩虹花廊吸引師生駐足,雨水花園的生態設計更成為企業技術團隊的“參考樣本”。

療愈花園不僅是勞動成果,更是產教融合的“催化劑”。該屋頂空間已納入學校“勞動教育實踐基地”,未來將引入更多企業技術資源。相關企業計劃在花園內試點“智慧花園系統”,由學生參與調試運維,讓學生通過“立體化”實踐直面市場需求。

(黃幸遠 董亮 聞一民)

責任編輯:李志慧

- 2025-05-06 倒計時1天!4300多崗位“職”等你來!5月7日,安徽文達信息工程學院見!

- 2025-05-06 5月7日!“春暖皖江”系列活動相約安徽文達信息工程學院!

- 2025-05-06 "春暖皖江"安徽文達信息工程學院專場招聘會誠邀您的參與!

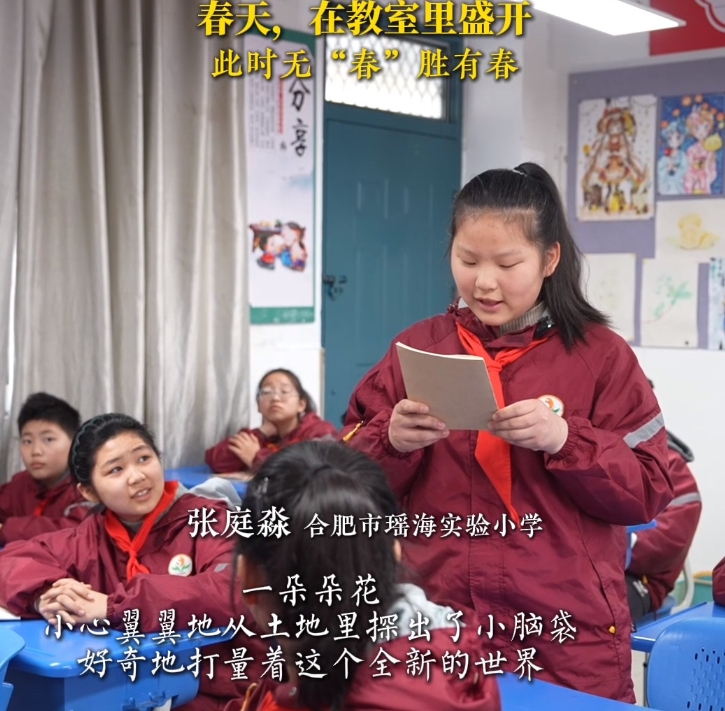

- 2025-05-06 以體育人,共譜成長新篇章——合肥市瑤海實驗小學舉行第三屆體育節暨春季運動會

- 2025-05-06 合肥市六安路小學中國鐵建國際城校區開展“教研訓”一體化道德與法治學科展示活動

贊一個

贊一個