安徽省重點新聞門戶網站

安徽省重點新聞門戶網站

安徽青年報官方網站

安徽青年報官方網站

“窗簾之約”折射了什么

來源:3月19日《新華每日電訊》

作者:新華每日電訊記者周暢

近日,全國多地的“窗簾之約”引起社會關注。一道小小的窗簾背后是一個暖心的約定,通過定時開關窗簾,讓志愿者們與社區高齡獨居老人有了特殊的“暗號”,暖心之余也不過多打擾老人生活,讓社區工作多了些溫情,也彰顯了社會治理的智慧。

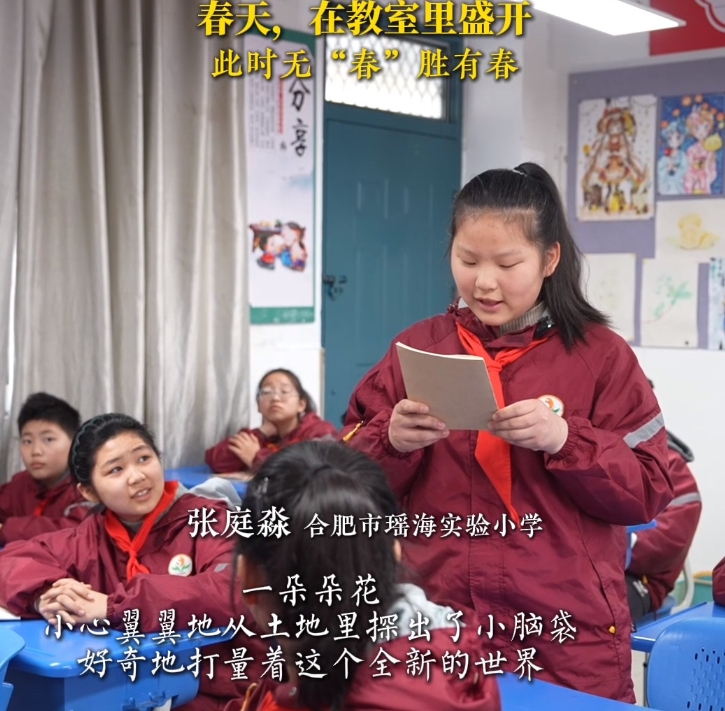

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區的老人薛懷敬展示家中的“窗簾之約”。圖片均為新華社記者杜宇攝

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區的老人薛懷敬展示家中的“窗簾之約”。圖片均為新華社記者杜宇攝

在安徽省合肥市瑤海區七里站街道恒通社區,從2021年起,志愿者就與高齡獨居老人、孤寡老人等特殊老年群體達成了“窗簾之約”。他們約定:每天早晨7時30分拉開窗簾,晚上6時30分關上窗簾。窗簾拉開或關上,表明老人安全,志愿者會放心離開;如果窗簾沒有變化,他們就會立即前往老人家中查看詢問,防止意外發生。這一約定延續至今。

這一約定,誕生于基層群眾的智慧,由志愿者想出的“金點子”,看似簡單,卻幫助解決了獨居老人的安全監護問題,也讓老人自身、他們的子女、社區工作者多了一道安全保障。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者郝素云(右)、周彩娣在社區內巡視。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者郝素云(右)、周彩娣在社區內巡視。

目前,全國多地都在探索“窗簾之約”。“窗簾之約”在全國的興起并非偶然。從受訪的社區工作者角度來看,“窗簾之約”是以居民需求為導向、以志愿服務為切入點,助力解決獨居老人的動態監測問題。從老年群體及其家人角度來看,又保持合理邊界,不過多打擾。曾拒絕子女在家中安裝攝像頭的89歲獨居老人薛懷敬說,“窗簾之約”讓他“多了一些安全感”,也感受到“被人關心”,養成了按時開關窗簾的習慣。

值得關注的是,恒通社區的這些志愿者們,平均年齡72歲。志愿項目發起人郝素云,今年已81歲。身體硬朗的她帶領社區一批會縫紉、會修理、會基礎醫學知識的退休老人,組成一支黨員志愿隊——“暖寶”幸福驛站。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者周彩娣為高齡老人徐兆蘭量血壓。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者周彩娣為高齡老人徐兆蘭量血壓。

當老齡人口逐漸增多,而社區工作者承擔著繁雜任務的情況下,讓居民自治、自助互助,或許是一種新的趨勢,也是基層社會治理的新模式。當人們感嘆如今是“陌鄰社會”時,可能更需要有這樣一群人,主動為居民提供便民服務,不僅讓自己在晚年可以繼續“發光發熱”,還能提升社區居民之間的凝聚力、向心力。

今年的政府工作報告提出,推進社區支持的居家養老。有些地方通過政府購買服務的方式為居家養老提供幫助,有些地方通過引入大學生志愿者發揮年輕人的力量,有些地方借助“安全鈴”等智能設施為老人提供幫助......

記者注意到,2022年,安徽便將“老年助餐服務行動”納入10項暖民心行動中,為老年人提供便捷的助餐服務,讓他們暖胃又暖心。

國網安徽電力還通過大數據等智能手段,把用電數據變成獨居老人家中的“云保姆”。

在安徽淮北,電力部門通過“燕飛來”志愿者服務隊,開發“老人居家用電智能監測分析系統”,精準定位到月用電量低于15度的老人家庭,實現老人生活用電24小時無感監護,實時預警報警。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者周彩娣為高齡老人薛懷敬測量血壓。

3月10日,合肥市瑤海區恒通社區“暖寶”幸福驛站志愿者周彩娣為高齡老人薛懷敬測量血壓。

合肥電力部門則與政府部門建立了合肥市能源大數據中心,探索構建獨居老人居家狀態識別模型,及時預警老人家中可能出現的風險,并提示社區工作者上門查看。據電力部門介紹,這一工作的觸角還覆蓋到了農村,尤其是考慮到農村居民居住較為分散,通常子女又遠在外地工作,更加需要通過監測用電情況來重點關注鄉村留守老人和留守兒童家庭的生活情況。

政策的溫度、科技的溫度、治理的溫度,都藏在這些看似微小卻飽含深意的“細枝末節”里。

老有所養是社會文明程度的重要標志。政府工作報告提出,“加大保障和改善民生力度,提升社會治理效能”,“擴大普惠養老服務,推動農村養老服務發展”,“健全城鄉基層治理體系,加強鄉鎮街道服務管理力量”......從基層采訪中可以深刻感受到,這些民生承諾,正通過一個個基層實踐和探索,讓“老有所養、老有所依”有更多保障,讓更多老人能夠安享晚年。

責任編輯:杜宇

- 2025-05-06 特稿|引領睦鄰友好合作 捍衛國際公平正義——俄羅斯各界熱切期待習近平主席對俄進行國事訪問并出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典

- 2025-05-06 學習·故事丨“總書記為我頒獎”

- 2025-05-06 習語丨習近平和青年朋友的10個暖心瞬間

- 2025-05-06 一見·歷史交匯點,展望習主席俄羅斯之行

- 2025-05-05 【追光的你】溫故丨“立志而圣則圣矣,立志而賢則賢矣”

贊一個

贊一個